Левитан убил, Чехов сочинил, Руденок поставил

ср, 02 апр. 09:34

Размышления после премьеры спектакля "Чайка" (12+) в Драматическом театре ТОФ

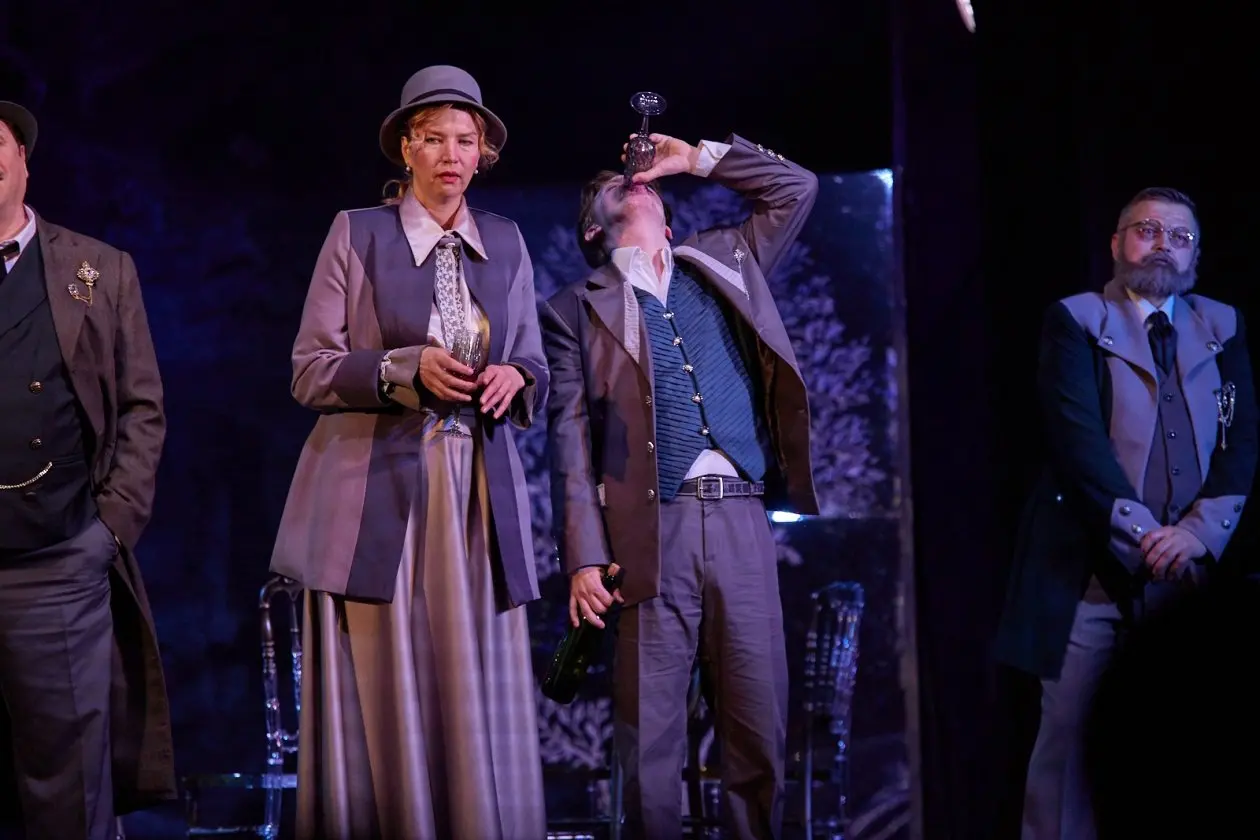

09:34 Общество PrimaMedia ГОРОД #Афиша "Чайка" в театре ТОФ. Сорин и Треплев. Девятый круг Дантова ада

Фото: Осипчук Дмитрий, ИА PrimaMedia Нашли опечатку? Ctrl+Enter Написать автору Марат Баширов: Сделать Дальневосточный МедиаСаммит мобильным – очень правильное решение

История повторяется. Новому театру — своя "Чайка". Как в свое время МХАТ начинался с "Чайки", так и обновляющийся Драматический театр ТОФ решил начать свою новейшую историю с "заколдованной" пьесы Чехова, написанной Антоном Павловичем в конце XIX века (в 1895-1896 годах). Для постановки был приглашен известный во Владивостоке режиссер Сергей Руденок. С результатом работы постановщика, актеров, художника и др. владивостокский зритель смог ознакомиться в конце прошлой недели. Первый премьерный показ состоялся 27 марта, в Международный день театра. А накануне, 26 марта, прошла генеральная репетиция со зрителями. На ней и побывал обозреватель ИА PrimaMedia Александр Куликов.

Сюжет для небольшого рассказа и самой загадочной пьесы ЧеховаПисатель Евгений Замятин, автор знаменитого романа-антиутопии "Мы" (16+), в лекциях о технике художественной прозы, которые он читал молодым советским писателям, коснулся темы сюжетов и фабул художественных произведений. В том числе вспомнил и про чеховские вещи.

"Еще пример — "Чайка" Чехова. Однажды он был в Крыму вместе с художником Левитаном — на берегу моря. Над водой летали чайки. Левитан подстрелил одну из чаек и бросил наземь. Это было такое ясное зрелище — не нужно, зря умирающей, убитой красивой птицы, что оно поразило Чехова. Из этого мелкого факта, запомнившегося Чехову, — создалась пьеса "Чайка", — оставил Замятин такую запись в конспекте лекций.

Так и видится история в духе Даниила Хармса. Сидит как-то раз Чехов в теплом пальто и пенсне на ялтинском пляже, любуется полетом чаек. Вдруг — выстрел. Смотрит Чехов, а по пляжу идет художник Левитан (Исаак Ильич), чьими эталонными пейзажами "Над вечным покоем" (0+), "Золотая осень" (0+), "Березовая роща" (0+), "У омута" (0+) и др. восхищалась вся Россия. В одной руке — охотничье ружье, в другой — убитая чайка, которую он волочит по песку, оставляя глубокую борозду, словно пахарь плугом. "Глядите, Антон Палыч, какую великолепную чайку я подстрелил". — "А для чего, Исаак Ильич?" — "Сам не знаю. Так. Захотелось почему-то". — "Вы бы лучше, мамочка моя, пейзаж с чайками написали". — "А я бы и написал. Да вот этюдника под рукой не оказалось. Только ружье".

"Чайка" в театре ТОФ. Фото: Осипчук Дмитрий, ИА PrimaMedia

Чехов подумал: "Ну надо же, вот вам художник, который так тонко чувствует природу, а взял и чайку ни за что ни про что подстрелил". И тут же достал из кармана пальто записную книжку в кожаной обложке и записал в ней вечным карандашом, купленным в Генуе: "Сюжет для небольшого рассказа: на берегу озера с детства живет молодая девушка… любит озеро, как чайка, и счастлива, и свободна, как чайка. Но случайно пришел человек, увидел и от нечего делать погубил ее, как вот эту чайку". Уронил пенсне со шнурком на грудь, поднял воротник пальто, более походившего на унтер-офицерскую шинель, и задремал под крики чаек. Картина Левитана "У омута".

Фабула фабулой, но и из одной фабулы пьесу не скроишь. Нужны герои, сюжетные линии. А откуда их взять? Не с потолка же. Из жизни, конечно. И вот уже в Треплеве угадываются черты молодого Чехова, еще не признанного, пробивающегося еще только в первый круг литературного истеблишмента, а в словах Дорна: "Художественное произведение непременно должно выражать какую-нибудь большую мысль. Только то прекрасно, что серьезно… Но изображайте только важное и вечное… В произведении должна быть ясная, определенная мысль. Вы должны знать, для чего пишете, иначе, если пойдете по этой живописной дороге без определенной цели, то вы заблудитесь и ваш талант погубит вас", — слышится отголосок письма, написанного Чехову в 1886 году писателем Дмитрием Григоровичем (автор "Антона-горемыки" (12+) и других произведений на "крестьянскую" тему), который критиковал Чехова за то, что тот тратит свой талант на "мелочишки", и взывал к нему: "…поберегите ваши впечатления для труда обдуманного".

Или вот возьмите монолог Тригорина во втором акте. Беллетрист подробно рассказывает Нине Заречной о том, как он пишет за повестью повесть, как в его голове рождается чугунное ядро нового сюжета и как он тащит всё подряд в свою записную книжку: и облако, похожее на рояль, и запах гелиотропа, и наблюдение о девушке, которая всё время ходит в черном и пропускает по маленькой перед обедом, и бутылочный осколок и тень мельничного колеса для изображения лунной ночи, и ощущение того, что он похож на лисицу, затравленную псами, настолько сильна его непреодолимая страсть писать, писать, писать (слова, слова, слова) обо всем на свете и в то же время понимать, что он умеет писать только пейзаж, а во всем остальном — фальшив, и фальшив до мозга костей, так что когда он умрет, знакомые, проходя мимо могилы, будут говорить: "Здесь лежит Тригорин. Хороший был писатель, но он писал хуже Тургенева".

А ведь это некто иной, как сам Чехов, его мучительная и неделимая страсть к письму, графомания, по сути, говоря медицинском языком.

"Чайка" в театре ТОФ. Заречная и Тригорин. Фото: Осипчук Дмитрий, ИА PrimaMedia

Когда Тригорин говорит Нине: "Маленький писатель, особенно когда ему не везет, кажется себе неуклюжим, неловким, лишним, нервы у него напряжены, издерганы; неудержимо бродит он около людей, причастных к литературе и к искусству, непризнанный, никем не замечаемый, боясь прямо и смело глядеть в глаза, точно страстный игрок, у которого нет денег. Я не видел своего читателя, но почему-то в моем воображении он представлялся мне недружелюбным, недоверчивым. Я боялся публики, она была страшна мне, и когда мне приходилось ставить свою новую пьесу, то мне казалось всякий раз, что брюнеты враждебно настроены, а блондины холодно равнодушны. О, как это ужасно! Какое это было мучение!" — к зрителю обращается сам Чехов.

А еще, как утверждают чеховеды, в Треплеве и Тригорине нашли отражения черты друга Чехова — того самого художника-пейзажиста Исаака Левитана. Это Левитана периодически обуревали приступы депрессии и меланхолии, как-то он даже пытался застрелиться, попав в запутанный любовный многоугольник. Чехов написал с него художника в повести "Попрыгунья" (12+), Левитан обиделся, друзья рассорились (дело чуть не дошло до дуэли), но потом помирились (Левитан страдал сердечным болями, в Чехов, как известно, был врачом), поехали в Крым, а далее — см. лекции Замятина. Сюжет для небольшого рассказа и самой загадочной пьесы Чехова.

"Про что "Чайка" — я не знаю". Анатолий ЭфросЗагадка "Чайки" уже в самой фабуле. На первый взгляд всё вроде просто. Жила-была у озера девочка, мечтала о славе на большой театральной сцене. Но вот пришел человек, олицетворявший эту самую вожделенную славу, и погубил девушку. Вот только Нина Заречная, если верить ее же словам, вовсе не погибла. Переродилась, восстала из пепла, как птица Феникс. Исполнила свою мечту. Не о славе, а о том, чтобы стать актрисой. Вот что говорит она Константину Треплеву на прощание в финале пьесы:

Я — чайка. Нет, не то... Помните, вы подстрелили чайку? Случайно пришел человек, увидел и от нечего делать погубил... Сюжет для небольшого рассказа... Это не то... (Трет себе лоб.) О чем я?.. Я говорю о сцене. Теперь уж я не так... Я уже настоящая актриса, я играю с наслаждением, с восторгом, пьянею на сцене и чувствую себя прекрасной. А теперь, пока живу здесь, я все хожу пешком, все хожу и думаю, думаю и чувствую, как с каждым днем растут мои душевные силы... Я теперь знаю, понимаю, Костя, что в нашем деле — все равно, играем мы на сцене или пишем — главное не слава, не блеск, не то, о чем я мечтала, а уменье терпеть. Умей нести свой крест и веруй. Я верую и мне не так больно, и когда я думаю о своем призвании, то не боюсь жизни.

"Чайка" в театре ТОФ. Аркадина, Дорн и другие. Фото: Осипчук Дмитрий, ИА PrimaMedia

Не бояться жизни — вроде бы так просто. И в то же время так сложно. Сложно принять, что на сцену должны выйти реальные люди, а не придуманные режиссером, выращенные им в кривой колбе собственных комплексов гуимплены — на радость продвинутым критикам и эстетствующей околотеатральной тусовке. Ибо каждый режиссер в наше хайпанутое время не субъект какой-нибудь, а одушевленное имя существительное! И у него в душе свой жанр есть! А что это за жанр, прости господи, — идти за автором, ставить классику как классику, без изобретения новизны? Что станет говорить тогда блогиня Марья Алексевна?! Даже страшно подумать.

Ничего не имею против версии "Чайки" (16+), поставленной в Малом драматическом театре — Театре Европы (Санкт-Петербург) Львом Додиным в 2022 году. Готов принять решение режиссера исключить из списка персонажей Шамраева, Полину Андреевну и Дорна, которые не укладываются в додинскую интерпретацию бессмертной чеховской пьесы. Тем более что главным героем у Додина стал Тригорин, который на протяжении всего спектакля что-то записывает в свою записную книжку, в том числе только что произнесенные другими персонажами реплики (как будто именно Тригорин здесь и сейчас, на глазах у зрителей, сочиняет "Чайку). Но вариации Додина на тему чеховской "Чайки" — это штучный товар, вещь в себе, вынашиваемая годами.

Принято считать, что главным новаторским ходом в "Чайке" стало отсутствие главных героев. Так отчего же режиссеры от раза к разу с таким упорством ищут этого самого главного героя? У Додина это Тригорин. У Эфроса это Треплев. Про него Анатолий Эфрос так говорил: "Как будто живет среди нас большой писатель. Он принес в наш театр свою новую пьесу "Чайка". И мы ставим ее первыми и вообще впервые! Без привычных штампов лирического "паузного" спектакля. Без многочисленных наслоений "чеховщины". Действенно. Активно". Критики назвали спектакль, поставленный Эфросом, "античеховским".

"Чайка" в театре ТОФ. Треплев. Фото: Осипчук Дмитрий, ИА PrimaMedia

В балете Родиона Щедрина "Чайка" (12+) главная, конечно же, Нина Заречная. А как иначе, если ее партию Майя Плисецкая танцует. На Плисецкую балет и писался.

Здорово сказал Руденок, отвечая на вопрос о жанре поставленной им в театре ТОФ "Чайки" — "небожественная комедия" (дело происходило на предпремьерной пресс-конференции): "Нам всё кажется, что мы гамлеты и короли. А по жизни мы оказываемся, на самом деле, Витями Зиловыми, в лучшем случае". Но и Витя Зилов не нашел в себе сил застрелиться, а поехал на охоту (совсем, как художник Левитан).

А всё потому, что у Зилова страсть была — утиная охота. И у Левитана страсть была — какую-нибудь унылую заводь, затянутую ряской, превращать в омут, который с тревогой, болью и тоской будет рассматривать вся России ("В этом омуте несчастная Наташа утопилась, когда ее возлюбленного злобная барыня в солдаты отдала").

"Ничего нет страшнее духовного банкротства. Человек может быть гол, нищ, но если у него есть хоть какая-нибудь задрипанная идея, цель, надежда, мираж — всё, начиная от намерения собрать лучший альбом марок и кончая грезами о бессмертии, — он еще человек и его существование имеет смысл. А вот так... Когда совсем пусто, совсем темно", — Александр Вампилов, "Из записных книжек" (12+).

"Пять пудов любви". А.П. Чехов"Про что "Чайка" — я не знаю", — признавался Анатолий Эфрос. И мы соглашались, кивая головами: ну, уж если сам Эфрос, то тогда конечно. "Чайка", она… про всё. Твори, выдумывай, пробуй…

Руденок, например, размышляя о сути "колдовского" озера, на фоне которого разворачивается всё действие, нащупал такое решение: это озеро — не просто озеро, а ледяное озеро Коцит, расположенное в самом центре Преисподней в девятом кругу Дантова ада. Здесь, словно в вечной камере-рефрижераторе, впаяны в лед отступники и предатели всех времен и народов — прежде всего сам Люцифер, падший ангел, в трех пастях которого терзаются в вечной муке Иуда Искариот (предатель Христа), Брут (обманувший доверие Юлия Цезаря) и Кассий (другой участник заговора против Цезаря). Что делают здесь герои "Чайки"? Какие смертные грехи они совершили? Кого предали? Других? Себя? Как там у Заболоцкого в стихотворении про последние, облетевшие маки? "Нет на свете печальней измены, Чем измена себе самому". Но...

Не властны мы в самих себе

И, в молодые наши леты,

Даем поспешные обеты,

Смешные, может быть, всевидящей судьбе.

(Евгений Боратынский).

Что дала такая трактовка? Что прибавила к пониманию сути чеховской "Чайки"? Декорации и костюмы художника-постановщика Екатерины Молчан, без сомнения, великолепны. Карельские сосны на оргстекле, сменяющиеся наряды Нины Заречной, белые сюртуки Тригорина и тут же вся в черном девочка-эму Маша Шамраева, — всё это создает определенное ожидание чего-то потаенного, глубинного, не ведомого нам ранее.

Вот явится Тригорин в образе Люцифера, этакий поэт-декадент, бородка острым клинышком, плащ-крылатка с застежкой в виде стилизованной буквы W, фетровая тирольская шляпа с полузагнутыми полями, ни дать ни взять Константин Бальмонт во плоти. А является… городской рыбачок в соломенной панаме и сразу на озеро — окуньков удить. И за что Нина такого полюбила? Или полюбила не его, а свое представление о нем — прославленный писатель, "надежде России". И чем больше он перед ней саморазоблачается, чем больше распинается в собственном ничтожестве, тем больше она в него влюбляется.

В лабиринтах карельских сосен и ледяных зеркал, подобных зеркалу тролля из "Снежной королевы" (6+) Андерсена, плутают, перекликаются, аукаются, пытаются докричаться друг до друга и не слышат друг друга герои спектакля. Действие будто дробится на записи в записной книжке Тригорина. Холодные острые крошки разбитого учениками тролля зеркала витают по залу — авось какая-нибудь попадет зрителю в глаз, а лучше — прямо в сердце, отзовется хоть как-нибудь. А нет, так и будут "шариться" в айфонах, хрустеть чипсами и громко переговариваться на разные житейские темы.

"Чайка" в театре ТОФ. Тригорин и Аркадина. Фото: Осипчук Дмитрий, ИА PrimaMedia

"Про что "Чайка" — я не знаю", — говорил Эфрос. И всё равно ставил комедию Чехова. Как понимал, так и ставил. А зрителю и понимать не надо. Точнее, зрителю нужно не понимать "Чайку".

Смотреть на сцену, раздражаясь и не соглашаясь с тем, что натрактовал режиссер. Спорить с ним, искать и находить свое решение. Ледяное озеро Коцит, говорите? "Колдовское озеро, голубой магнит"? Ну-ну...

И вдруг приходит мысль. Да это же пьеса о всепоглощающей, болезненной, даже маниакальной страсти, которая присуща каждому человеку, не желающему быть ничтожеством. Будь то страсть к лицедейству, писательству или неразделенной любви, будь то страсть к тому, чтобы стать подлинным хозяином чужого имения, тирана, решающего, кому давать, а кому не давать лошадей. Банально?

Трагедия молодого литератора, всеми силами, правдами и неправдами пробивающегося к литературному Олимпу, считающего, что его не пускают туда замшелые рутинеры, чье время давно ушло, и в то же время не знающего, как по-настоящему распорядиться своим даром, — это банально? Да миллионы молодых людей во всем мире в эту самую минуту садятся писать стихи, романы, драмы, и каждый из них реально Треплев.

"Чайка" в театре ТОФ. Треплевы и Аркадина. Фото: Осипчук Дмитрий, ИА PrimaMedia

Мечты о славе Нины Заречной; желание не уступать дорогу молодым, включая собственного сына, Ирины Николаевны Аркадиной, ее же мезальянс с Тригориным — это банально?

Да миллионы юных дев в наши дни влюбляются в звезд шоу-бизнеса и, не обладая большими талантами, любыми путями пытаются стать звездами. И миллионы дам бальзаковского возраста заводят молодых любовников.

Кто самый страстный персонаж "Чайки"? Да Тригорин же. С каким азартом он рассказывает о своей писательской "каторге" Нине Заречной! На самом деле он не страдает от всего этого. Он этим всем на-слаж-да-ет-ся. А Сорин, говорящий, что и в 60 лет хочется жить.

А как наслаждается своей беспросветной нищетой учитель Медведенко! Жалованье 23 рубля в месяц, а на иждивении (загибайте пальцы) мать, две сестры и братишка. А ведь есть и пить надо? Чаю и сахару надо? Табаку надо? Вот тут и вертись. Ну а потом женитьба на Маше, рождение сына, которого Маша не любит, как не любит самого Медведенко, лелея в себе неразделенную любовь к Константину Треплеву. Так это ж еще лучше! Сколько страданий! Вот про кого пьесы писать надо — про земских учителей, которым ой как трудно живется.

А сколько страсти в Аркадиной! Быть первой, не сходить со сцены, и в 42 года выглядеть юной девочкой, скопить 70 тысяч в Киевском банке, зубами вцепиться в своего Тригорина — не отдам молодой, наивной, чистой Нине. Хочешь бегать по бабам — бегай! Но на длинном поводке.

Да и слова-то какие находит:

"Мой прекрасный, дивный... Ты, последняя страница моей жизни! (Становится на колени.) Моя радость, моя гордость, мое блаженство... (Обнимает его колени.) Если ты покинешь меня, хотя на один час, то я не переживу, сойду с ума, мой изумительный, великолепный, мой повелитель... Сокровище мое, отчаянная голова, ты хочешь безумствовать, но я не хочу, не пущу... (Смеется.) Ты мой... ты мой... И этот лоб мой, и глаза мои, и эти прекрасные шелковистые волосы тоже мои... Ты весь мой. Ты такой талантливый, умный, лучший из всех теперешних писателей, ты единственная надежда России... У тебя столько искренности, простоты, свежести, здорового юмора... Ты можешь одним штрихом передать главное, что характерно для лица или пейзажа, люди у тебя, как живые. О, тебя нельзя читать без восторга! Ты думаешь, это фимиам? Я льщу? Ну, посмотри мне в глаза... посмотри... Похожа я на лгунью? Вот и видишь, я одна умею ценить тебя; одна говорю тебе правду, мой милый, чудный... Поедешь? Да? Ты меня не покинешь?.."

"Чайка" в театре ТОФ. Тригорин и Аркадина. Фото: Осипчук Дмитрий, ИА PrimaMedia

И не надо, чтобы, произнося всё это, Аркадина валила Тригорина на пол , оседлав его в порыве греховной страсти… Слов достаточно. Вся сила в словах, которые он хочет услышать и которые умеет говорить только Аркадина. И он побежден:

У меня нет своей воли... У меня никогда не было своей воли... Вялый, рыхлый, всегда покорный — неужели это может нравиться женщине? Бери меня, увози, но только не отпускай от себя ни на шаг...

Но как же всё-таки быть с поэзией? Он — Нине — сюжет для небольшого рассказа о погубленной девушке, живущей у озера ("Я погублю тебя… Просто так. От нечего делать. Ты готова?"). Она — Тригорину — "страница 121, строки 11 и 12" (цитата из его же рассказа: "Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее"). Это уже поэзия. Вон и Маша, сдерживая восторг, говорит о Треплеве: "Когда он сам читает что-нибудь, то глаза у него горят и лицо становится бледным. У него прекрасный, печальный голос; а манеры, как у поэта".

Поэзия сильнее всего на свете. Поэзия побеждает. Вот только при этом "не читки требует с актера, а полной гибели всерьез" (Борис Пастернак).

"Пять пудов любви", — писал Чехов о "Чайке" своему другу издателю Суворину.

"Как все нервны! Как все нервны! И сколько любви...", — говорил Дорн в конце первого акта, глядя на колдовское озеро…

И вправду сколько в "Чайке" самой разнообразной любви. Любовь-прихоть, как у Тригорина к Нине. Любовь-мания, как у Треплева к Нине. Любовь-мука (она же любовь-счастье), как у Маши к Треплеву. Любовь-разлука (затянувшаяся разлука), как у Полины Андреевны к Дорну. Любовь к жизни (которая уходит), точнее, к мечтам об этой жизни, как у Сорина. Любовь-ненависть, как у Аркадиной и Треплева (любовь Гертруды и Гамлета, между которыми стоит недостойный, смеющийся над достойным Клавдий).

А, может, и вправду "Чайка" — про любовь?

"Связка ключей""Иванов" (12+), "Чайка", "Дядя Ваня" (12+), "Три сестры" (12+), "Вишневый сад" (12+). Так называемые "ялтинские" пьесы Чехова. Про что они?

Про что "Иванов"? Про то, как общество, возглавляемое неким инфлюэнсером, "честным человеком", затроллило и довело до самоубийства одного уставшего от жизни человека.

Про что "Дядя Ваня"? Про то, что стало бы с этим человеком, не покончи он жизнь самоубийством.

Про что "Три сестры"? Про то, как одна пошлая, но целеустремленная Наташа отомстила насмехавшимся над ней трем сестрам — Ольге, Маше и Ирине, — захватив их дом, а самих, в конце концов, выставив на улицу (чем оказала им неоценимую услугу, потому что на самом деле вытолкнула их в настоящую жизнь, о которой они мечтали).

Про что "Вишневый сад"? Про то, что ожидает абсолютно каждого человека: его жизнь неизбежно проходит, а его самого при этом забывают. Каждый умирающий — Фирс, похороненный заживо в своей обветшалой, мешающей жить, надоевшей до смерти оболочке.

Как видим, фабулу каждой "ялтинской" пьесы Чехова можно свести к некой изначальной точке. А уже из нее двигаться в обратном направлении. Вселенная сжимается, коллапсирует, схлопывается в сингулярность — взрыв! — и начинается новое, постепенное расширение.

"Чайка" в театре ТОФ. Нина и Треплев. Фото: Осипчук Дмитрий, ИА PrimaMedia

А вот "Чайка" — пьеса особенная. Здесь изначальных точек — почек, из которых выбиваются ростки разнопланового действия, великое множество. "Чайка", она как разобранный и собранный будильник из детства, который без "лишнего" колесика не работает. Как связка ключей на поясе у девушки Вари, героини "Вишневого сада": возьмешь один ключ — "многоуважаемый" шкаф с важными бумагами откроешь, возьмешь другой — кладовку, где горох мешками хранится. Благолепие!

Возьми любой ключик — незначительную, вроде бы фразу, подбери его к самой, казалось бы, неказистой двери, толкни ее и вдруг, словно Алиса в Стране чудес, попадешь в другую пьесу, спрятанную внутри "Чайки".

А можно какого-то ключа вовсе не трогать. Опустить обмен репликами Шамраева и Аркадиной в первом акте (да на кой он нужен, всё равно что-то выкинуть надо, ведь спектакль должен длиться 2 часа, иначе все зрители по буфетам да пабликам разбегутся). И пусть Аркадина сразу начнет со слов Гертруды из "Гамлета", обращаясь к Трепелеву: "Мой сын! Ты очи обратил мне внутрь души, и я увидела ее в таких кровавых, в таких смертельных язвах — нет спасенья!" И пусть прочтет это выспренне, фальшиво, бездарно. "Вот вам и лунная ночь готова". Не беда, что бутылка разбита и "лишнее" колесико из будильника блестит на плотине. Тоже, кстати, решение.

А можно, наоборот, отпереть шекспировскую комнату "Чайки". Развить тему: Аркадина — Гертруда, Константин Треплев — Гамлет, Тригорин — Клавдий, Нина — Офелия, Маша — тоже Офелия, но в параллельном развитии, Шамраев — Полоний, Сорин и Дорн — два могильщика-философа, они же — постаревшие Розенкранц и Гильденстерн, оба-два Йорика, Медведенко — Горацио. Пьеса в пьесе. Как-то так.

Можно зацепиться за пьянство Маши. Превратить семью Шараевых в семью каких-то вурдалаков. Отец и дочь пьют беспробудно, а мать — сексуально озабоченная особа неясного возраста — бесстыже предлагает себя доктору Дорну. Да и дочь недалеко ушла, не дает прохода Треплеву. Вот она, та самая унылая, серая, пошлая среда, которая рано или поздно затянет в омут Костю Треплева, впаяет его в лед озера Коцит, превратит его в Ионыча, человека в футляре. А ведь какие надежды подавал!

"Чайка" в театре ТОФ. Шамраевы. Фото: Осипчук Дмитрий, ИА PrimaMedia

А можно оттолкнуться от слов Маши, обращенных к Дорну: "Я не люблю своего отца... но к вам лежит мое сердце. Почему-то я всею душой чувствую, что вы мне близки...", и от слов Полины Андреевны, которые она говорит тому же Дорну чуть позже: "Евгений, дорогой, ненаглядный, возьмите меня к себе... Время наше уходит, мы уже не молоды, и хоть бы в конце жизни нам не прятаться, не лгать..." и придумать некую фоновую историю о том, как когда-то молодые Евгений и Полина полюбили друг друга, но вынуждены были расстаться, у них родилась дочь Маша, которую записали дочерью отставного поручика Шамраева (поручик по-нашему — старший лейтенант — в таком чине просто так в отставку не уходят — либо в карты смухлевал, либо на пощечину уличившего его товарища вызовом на дуэль не ответил, либо вообще проворовался), женив Шамраева (и не даром) на Полине, дабы скрыть ее грех. А потом Дорн вернулся из Италии, где посетил Геную, поразившую его превосходной уличной толпой, слившись с которой, начинаешь верить, что в самом деле возможна одна мировая душа, вроде той, которую когда-то в пьесе Треплева играла Нина Заречная. И у Дорна и Полины Андреевны вновь начался роман, томительный и мучающий обоих. И это проекция на возможные томительные и мучительные отношения Маши и Треплева.

"Чайка" в театре ТОФ. Маша Шамраева. Фото: Осипчук Дмитрий, ИА PrimaMedia

И всю эту невидимую для зрителя параллельную пьесу в итоге свести к одной-единственной детали реального спектакля: а пусть в четвертом акте Маша сменит черное траурное платье на простое, приятное глазу домашнее, чтобы зрителю стало понятно, что сделать из гостиной кабинет, где Константину Гаврилычу удобнее работать, поскольку он может когда угодно выходить в сад и там думать, было ее мыслью. И пусть она всё время ходит за ним, но не как раньше, бросая огненные взгляды немого обожания, а заботясь о нем, как заботится любящая мать о сыне, как заботится жена, растворившаяся в своем гениальном муже.

А есть еще совсем маленькие ключики — ремарки Чехова. Те самые колесики, которые при окончательной сборке постановки могут показаться "лишними". Вот Полина Андреевна обращается в четвертом акте к Треплеву (без ремарок): "Никто не думал и не гадал, что из вас, Костя, выйдет настоящий писатель. А вот, слава богу, и деньги стали вам присылать из журналов. И красивый стал... Милый Костя, хороший, будьте поласковее с моей Машенькой!.."

Ну, мещанка же, мерящая писательский успех гонорарами из журналов и предлагающая Треплеву свою дочь в любовницы. Говорят же вам, семейка вурдалаков.

"Чайка" в театре ТОФ. Дорн и Полина Аркадьевна. Фото: Осипчук Дмитрий, ИА PrimaMedia

А вот та же реплика с ремарками:

Полина Андреевна (глядя в рукопись). Никто не думал и не гадал, что из вас, Костя, выйдет настоящий писатель. А вот, слава богу, и деньги стали вам присылать из журналов. (Проводит рукой по его волосам.) И красивый стал... Милый Костя, хороший, будьте поласковее с моей Машенькой!..

Сперва в рукопись посмотрела, прочла что-то и лишь потом назвала Костю настоящим писателем, словно убедилась в этом, прочитав небольшой отрывок еще не оконченной вещи. Погодите, да уж не про то, что происходит на берегу колдовского озера, пишет свою первую пьесу Константин Треплев? И будет в этой пьесе среди героев также и Маша. Так будьте же поласковее с ней. И там, в пьесе, и здесь, в жизни…

Или вот такая ремарка Чехова. О Треплеве.

В продолжение двух минут молча рвет все свои рукописи и бросает под стол, потом отпирает правую дверь и уходит.

Две минуты — ведь это много, да? Если — молча. И как нужно рвать рукопись? Листок за листком? Или по несколько одним разом? И какое выражение лица должно быть при этом? Тут есть что играть, и есть над чем подумать. Может быть, как раз от этого бессловесного эпизода зависит всё решение роли?

А, может, "Чайку" и ставить не надо?А вот не ставить и всё. Читать, разбирать, учить и учиться по ней — надо. А ставить — нет.

Да, нет же, конечно. Ставить "Чайку" надо. Невзирая на то, готова труппа к работе над "Чайкой" или не готова. Независимо от того, есть в труппе Нина Заречная и Константин Треплев или нет. Что там с Аркадиной и Тригориным? Сориным и Дорном? Какой будет Маша и какой Полина Андреевна?

"Чайку" ставить надо, даже если непонятно, про что она. Потому что "Чайка" помогает актерам расти и духовно, и профессионально. Но сыграть в "Чайке" — это не гештальт закрыть. А получить возможность усомниться в своей профпригодности и таланте и, подобно Треплеву, признаться самому себе: "Я не верую и не знаю, в чем мое призвание". И порвать прежнюю рукопись.

Или прийти к выводу Нины Заречной: "Главное не слава, не блеск, а уменье терпеть. Умей нести свой крест и веруй".

"Чайка" в театре ТОФ. Заречная. Фото: Осипчук Дмитрий, ИА PrimaMedia

А кто-то, допустим, молодой режиссер, который, в общем-то, уже и не молод, повторит: "Я все больше и больше прихожу к убеждению, что дело не в старых и не в новых формах, а в том, что человек пишет, не думая ни о каких формах, пишет, потому что это свободно льется из его души".

"Чайку" надо ставить... чтобы заболеть "Чайкой". Сделать ее своей страстью. Манией. На долгие годы. На всю жизнь.

Тогда, может быть, однажды что-нибудь да получится.

Марат Баширов: Сделать Дальневосточный МедиаСаммит мобильным – очень правильное решение

Пасхальный фестиваль и большой балет: чем удивит приморская "Мариинка" в апреле

В России в день рождения Гоголя дали старт конкурсу профмастерства "Ревизор-2025"

Старт "Эстафеты Победы" в Партизанске: какая программа ждёт гостей

Приамурский государственный университет и МФЦ Биробиджана примут ДВ МедиаСаммит 2.0